日立造船株式会社

環境事業本部

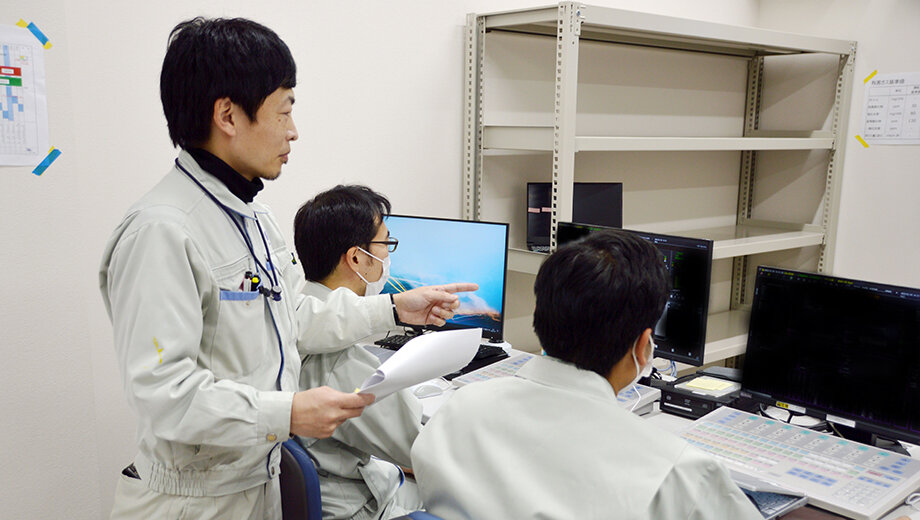

電気計装制御設計部 電気グループ

課長代理

※内容は2023年1月時点のものです

日立造船株式会社で、ゴミ焼却発電施設などのプラント電気設計を担当しています。発電施設では、主に焼却炉周り制御盤等の機器設計、電気計装の工事設計、現地における施工管理、試運転調整を行い、施設の建設に携わります。1つの案件に1年設計、1年現場立ち合いの2年ほど関与しています。

現職では電気系の資格が必要というより、取ることが必須であると考えたため、せっかく取るなら第三種電気主任技術者(電験三種)を目標にしました。しかし電験三種を取る自信が無く、まずはステップとして第二種電気工事士(電工二種)取得を目指しました。

電験三種の試験科目の中で、特に機械科目が難しく苦労しました。はじめは受験用に購入した参考書を読んでも全く理解できず、「参考書を買い間違えたのではないか」と思うほどでした。

そこで毎日の反復勉強が大事と考え、モチベーション維持のため終業後に図書館へ足を運び、閉館時間になるまでひたすら勉強を重ねました。他にも、当時は通勤時間が長かったので勉強に充てるなどしていく中で理解を深めました。

電験三種の勉強と並行して電工二種の勉強にも取り組み、電工二種には1回で合格、電験三種は1年目に理論と機械科目に、2年目には残りの電力と法規科目に合格し、合計2年間で両方の資格を取得しました。

試験勉強と実務は線で繋がっていると思います。例えば並列や直列で結線した複数台の加温ヒータは誤配線や断線確認のために、機器の抵抗値を測定しますが、抵抗値は電験などの理論で学んだ知識で算出します。こうした試験勉強の知識は、勉強時には実際の業務とどう結びつくのか分からなかったのですが、資格取得後に業務へ就くと「試験勉強の時に言っていたことはこういう事だったのか」と理解が深まることがあります。また施設の運用では、電験の電力科目にある送配電、発電、変電が大きく役立っています。

私自身が今の業務に携わるのが最近からなので、全てが勉強ですし、苦労しています。特に調整業務は他部署や協力会社とのコミュニケーションが必要ですし、自分だけでは成り立たない仕事なので、皆さんに教えてもらいながら日々取り組んでいます。その分、建築物が出来上がった時の感動はやりがいになります。我々の仕事は「地図に残る仕事」なので、その点でも感動が大きいです。

弊社の「エネルギー回収型廃棄物処理施設」は、ごみの焼却で発生する熱エネルギーで、蒸気タービン発電機を回して電気を作る施設です。発電された電気は施設内や施設外にも送られます。

当施設での電気技術者の役割としては、電気事業法における「事業用電気工作物の工事・維持・運用に関する保安」業務がメインとなってきます。

例として、運転中に電気的なトラブルが発生した場合、現在どのような状況になっているか、どの部分で不具合が起きているかなどを論理(シーケンス)回路を追って調べることができます。このような電気の知識は、電気に関わらない部門の方は分からないことが多いようです。その際に回路の見方などを説明するのに、電気技術者は重宝されていると感じています。

昔から理系の科目が好きで、高校時代も理系を選択しました。その流れで大学も工業大学に進学しましたが、手に職をつけたかったのと、クリーンエネルギー発電に携わる仕事に就きたいという思いが漠然とあり、電気科を選択しました。結果として現在クリーンエネルギー発電に携わっているので、電気科に進学して良かったと思っています。

仕事については一刻も早く独り立ちしたいです。まだまだ他の人に頼りながらなので、自分ですべて出来るような人材になりたいと思います。

資格についても今後更に取っていきたいです。その中でも第二種電気主任技術者(電験二種)などの上位資格を積極的に取得したいと考えています。

電気の資格は、資格を持っていないと作業につけない業務なども多く、資格を持つと仕事の幅が広がると思います。

また、資格をとることで自分自身の自覚が芽生え、「資格に見合う自分になろう」とするのではないかとも思います。電気技術者は多くの分野で求められる人材です。一人でも多くの方が資格取得されることを望んでいます。